Externer Link: CC-BY-SA 2.0

Grenzen des Römischen Reiches

Das Römische Reich ist eines der größten Reiche, die es je gab. Der Obergermanisch-Raetische Limes ist ein Teil der römischen Grenzbefestigung mit Kastellen, Wachtürmen, Mauern und Palisaden, mit dem die einstige Weltmacht ihr Reich gegen das freie Germanien hin abgrenzte. Hier begegnete die hoch entwickelte Kultur der römischen Antike dem kulturellen Entwicklungsland des „barbarischen“ Germanien.

Der Obergermanisch-Raetische Limes wurde im Juli 2005 als Erweiterung der ab diesem Zeitpunkt ‚Grenzen des Römischen Reiches‘ genannten Stätte in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Zusammen mit dem Hadrianswall (Anerkennung 1987) und dem Antoninuswall (Anerkennung 2008) im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland bildet der Obergermanisch-Raetische Limes somit eine transnationale Welterbestätte.

Fakten

Aufnahmejahr: 1987 (2005 erweitert um deutschen Teil der Stätte; sowie 2008)

Bundesland: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz

Staaten: Deutschland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland

Art der Stätte: serielle, transnationale Kulturstätte

Erfüllte Aufnahmekriterien: (ii), (iii), (iv)

Ein 550 Kilometer langes Bodendenkmal

Der Obergermanisch-Raetische Limes umfasst etwa eine Fläche von 250 Quadratkilometern und durchzieht von Bad Hönningen/ Rheinbrohl am Rhein bis zum Kastell Eining an der Donau über 150 Kommunen und 20 Landkreise auf einer Länge von 550 Kilometern. Die Grenze wurde in mehreren Phasen zwischen 100 n. Chr. und dem Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. errichtet. Neben im Original erhaltenen römischen Relikten finden sich auch Rekonstruktionen, Ausgrabungen und Nachbauten. Stellenweise ist der Obergermanisch-Raetische Limes, der auf weiten Strecken geradlinig Wald und Feld durchquert, noch im Original erkennbar.

Ein Großreich vor 2000 Jahren

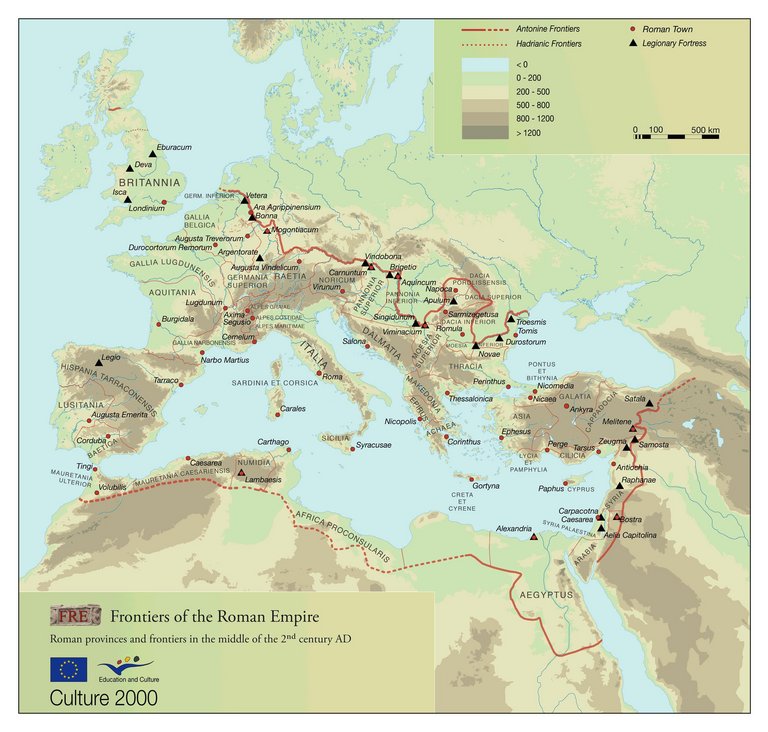

Das Römische Reich war in seiner territorialen Ausdehnung eines der größten Reiche, die es je gab. Es umschloss die Mittelmeerwelt und die sie umgebenden Gebiete und wurde durch ein Netzwerk aus Grenzen geschützt, die sich von der Atlantikküste im Westen bis zum Schwarzen Meer im Osten, von Schottland im Norden bis an den nördlichen Rand der Sahara im Süden erstreckten. Große Teile dieser Grenze haben über- und unterirdisch überdauert. Die Grenze wurde hauptsächlich im 2. Jahrhundert n. Chr. erbaut, als das Reich seine größte Ausdehnung erreicht hatte. An einigen Stellen war sie eine lineare Barriere oder eine Reihe geschützter Bereiche, an anderer Stelle bestand sie aus einem vollständigen Militärgebiet.

Externer Link: CC-BY-NC 3.0

Externer Link: CC-BY-SA 3.0

Die Überreste umfassen Teile der linearen Grenze sowie natürliche Grenzen wie das Meer, Flüsse und Wüsten und ein Netzwerk aus militärischen Anlagen und Nebenbauwerken. Die als Welterbe anerkannten Grenzen sind ein außergewöhnliches Beispiel für die Militärarchitektur und Bauweise im Römischen Reich. Sie legen Zeugnis ab von der Macht des Römischen Reiches und seinem großen Einfluss auf die von ihm beherrschten Gebiete. Mit ihren Kastellen, Wachtürmen, Mauern, Palisaden, ihrer Infrastruktur und zivilen Siedlungsbereichen, in denen Händler, Handwerker und die Familien der Soldaten lebten, zeugt die Stätte vom Austausch menschlicher und kultureller Werte zur Blütezeit des Römischen Reiches.

Militärisches Bollwerk und kulturelle Grenze

Die eingetragenen Überreste bilden ein umfangreiches Relikt einer Kulturlandschaft, die den einenden Charakter des Römischen Reiches durch seine gemeinsame Kultur zeigt, jedoch auch seinen markanten Umgang mit der lokalen Geografie und seine Reaktion auf politische und wirtschaftliche Bedingungen. Er wurde zur Kontrolle der Handelsrouten und zur Eingliederung landwirtschaftlich reicher Gebiete konzipiert, wie der Wetterau, dem Nördlinger Ries und den kalkreichen Böden der Fränkischen Alb.

Große Teile des Obergermanisch-Raetischen Limes waren willkürlich gezogene gerade Linien, die auf den Meter genau entlang seines Verlaufs bestimmt wurden und das Römische Reich gegen das freie Germanien hin abgrenzte. Der Limes war aber nicht nur ein militärisches Bollwerk: Er bestimmte auch die kulturellen und wirtschaftlichen Grenzen und wurde so zu einer kulturellen Grenze zwischen der romanisierten und der nicht romanisierten Welt der germanischen Stämme.

Externer Link: CC-BY-SA 3.0

Transnationales Management

Als transnationales Erbe der Menschheit erfordert die Welterbestätte auch ein alle beteiligten Staaten vereinendes Management. Verantwortlich für die transnationale Koordination ist ein zwischenstaatliches Komitee, das Intergovernmental Committee (IGC). Der britisch-deutsche Austausch in Managementfragen sowie in allen praktischen Fragen der Denkmalerhaltung und -vermittlung erfolgt auf Arbeitsebene in der sogenannten „Hexham Group“.

Das Welterbe erleben

Die Welterbestätte vermittelt den außergewöhnlichen Wert der Stätte interaktiv. So informieren zum Beispiel das Limes-Informationszentrum Baden-Württemberg, das Limesmuseum Aalen oder die RömerWelt am Caput Limitis in Rheinbrohl Besucher aller Altersklassen über die Hochkultur der römischen Antike. Gemeinsam mit den britischen Partnern wurden außerdem mehrere Apps entwickelt, die die römischen Grenzanlagen sichtbar und Kultur und Geschichte der Welterbestätte erlebbar machen.

Der außergewöhnliche universelle Wert

Authentizität

Die eingeschriebenen Bestandteile haben ein hohes Maß an Authentizität, wobei jeder durch umfangreiche Studien und Forschungen überprüft wurde. Material und Substanz der unterirdischen archäologischen Überreste sind, ebenso wie die überirdischen und sichtbaren Überreste, gut erhalten. Form und Gestaltung jedes repräsentativen Teils der Grenzen und der damit verbundenen Strukturen sind klar und nachvollziehbar. Jüngere Bebauung, die Teile der Grenzen überlagert, wird als vertikale Pufferzone behandelt. Einige Elemente der Grenzen wie Kastelle und Wachttürme wurden rekonstruiert. Rekonstruktionen nach 1965 werden nicht als Teil der seriellen Stätte, sondern ebenfalls als vertikale Pufferzonen betrachtet.

Form und Gestaltung der Hadriansmauer, insbesondere ihr linearer Charakter sowie ihre architektonischen und militärischen Elemente, sind noch immer leicht nachzuvollziehen; ihre Lage und Einbettung in der Landschaft sind deutlich erkennbar. Die überirdischen Teile des Guts wurden nach höchsten Standards konserviert und befinden sich in einem guten Zustand.

Ein großer Teil des Obergermanisch-Raetischen Limes ist ein Bodendenkmal und wurde nie ausgegraben oder verfüllt. Ausgegrabene Teile wurden ordnungsgemäß konserviert und durch eine symbolische Begrenzung auf dem Boden markiert, die ihre Authentizität sowie die Lage und Integrität der Umgebung schützt. In einigen Fällen wurde die Authentizität durch Rekonstruktionen beeinträchtigt, die vor der Einschreibung der Stätte erfolgten.

Die Reste des Antoninuswalls sind allgemein gut erhalten; sichtbare Abschnitte sind manchmal von bemerkenswerter Höhe oder Tiefe. Erhaltungs- und Konsolidierungsmaßnahmen, die im Interesse eines besseren Verständnisses und

Schutzes durchgeführt wurden, fügen sich in das Umfeld des Guts ein und schmälern seine Authentizität nicht.

Integrität

Die eingeschriebenen Bestandteile verdeutlichen die außergewöhnliche Komplexität und Kohärenz der Grenzen des Römischen Reiches in Nordwesteuropa. Obwohl einige Teile durch veränderte Landnutzung und natürliche Prozesse beeinträchtigt worden sind, zeigt sich die Integrität der Stätte in seinen sichtbaren Überresten und den verborgenen archäologischen Strukturen. Sein Erhaltungszustand wurde in vielen Bereichen erforscht. Mehrere Abschnitte der Grenze wurden überbaut; Bereiche mit bedeutenden nachweisbaren archäologischen Überresten wurden jedoch in die Stätte integriert.

Etwa vier Fünftel der Hadriansmauer verlaufen durch offenes Land. Innerhalb der zentralen 45 km ihres Verlaufs haben sich die Überreste in einem außergewöhnlich guten Zustand als Teil einer Landschaft erhalten, die noch bedeutende sichtbare Spuren der römischen Militärpräsenz aufweist. Auch außerhalb dieser zentralen Zone sind viele einzelne Standorte gut erhalten.

Insgesamt hat sich der Obergermanisch-Raetische Limes in seiner historischen Form erhalten. Etwa die Hälfte seiner Länge ist noch immer sichtbar oder identisch mit einer aktuellen Grenze oder einem Weg. Wie bei den meisten archäologischen Denkmälern liegt sein Wert in der Kombination von sichtbaren Erdwällen und verborgenen Überresten.

Etwa ein Drittel des Antoninuswalls ist heute als komplexe Serie von Erdwällen und dazugehörigen Strukturen sichtbar. Ungefähr ein weiteres Drittel liegt in der offenen Landschaft, aber der Verlauf ist nicht sichtbar. Das letzte Drittel liegt unter städtischen Gebieten verborgen.

Kriterien

Kriterium (ii)

Die erhaltenen Überreste des befestigten Obergermanisch-Raetischen Limes, der Hadriansmauer und des Antoninuswalls sind bedeutende Elemente der römischen Grenzen in Europa. Mit ihren Kastellen, Kleinkastellen, Mauern und Gräben sowie ihrer vernetzten Infrastruktur und zivilen Architektur zeugen sie durch die Entwicklung der römischen Militärarchitektur, durch die das Fachwissen im Bau- und Verwaltungsbereich bis an die Außengrenzen des Reiches verbreitet wurde, von einem bedeutenden Austausch menschlicher und kultureller Werte auf dem Höhepunkt des Römischen Reiches. Sie sind Ausdruck der Übertragung eines komplexen Grenzsystems auf bestehende Gesellschaften im nordwestlichen Teil des Römischen Reiches, durch das erstmals militärische Anlagen mit dazugehörigen zivilen Siedlungen eingeführt wurden, die durch ein umfassendes unterstützendes Netzwerk verbunden waren. Die Grenzen stellten keine uneinnehmbare Barriere dar; sie steuerten und ermöglichten die Bewegung von Personengruppen auf dem Höhepunkt des Römischen Reiches, nicht nur Verlagerungen militärischer Einheiten, sondern auch Reisen von Zivilisten und Kaufleuten. Durch die Grenzen wurde also der Austausch kultureller Werte durch die Bewegung von Soldaten und Zivilisten aus verschiedenen Ländern angestoßen. Dies führte zu tiefgreifenden Veränderungen und Entwicklungen in den jeweiligen Regionen in Bezug auf die Siedlungsstruktur, die Architektur und die Landschaftsgestaltung sowie die räumliche Organisation. Die Grenzen sind bis heute ein markanter Teil der Landschaft.

Kriterium (iii)

Als Teile des allgemeinen Verteidigungssystems des Römischen Reiches haben der Obergermanisch-Raetische Limes, die Hadriansmauer und der Antoninuswall einen außerordentlich hohen kulturellen Wert. Sie zeugen auf außergewöhnliche Weise von der maximalen Machtausdehnung des Römischen Reiches durch die Konsolidierung seiner nordwestlichen Grenzen und sind damit eine Verkörperung der römischen Herrschaftspolitik. Sie veranschaulichen den Anspruch des Römischen Reiches auf die Weltherrschaft, um seine Gesetze und Lebensweise langfristig zu etablieren. Sie zeugen von der römischen Kolonisierung der jeweiligen Gebiete, der Ausbreitung der römischen Kultur und der unterschiedlichen Traditionen des Römischen Reiches in Bezug auf Militär, Ingenieurwesen, Architektur, Religionsausübung und Politik. Sie geben auchAufschluss über die zahlreichen mit den Verteidigungsanlagen verbundenen menschlichen Siedlungen, die zum Verständnis der Art und Weise beitragen, wie Soldaten und ihre Familien in diesem Teil des Römischen Reiches lebten.

Kriterium (iv)

Der befestigte Obergermanisch-Raetische Limes, die Hadriansmauer und der Antoninuswall sind außergewöhnliche Beispiele für römische Militärarchitektur und Bautechniken einschließlich ihrer technologischen Entwicklung, die von Ingenieuren über mehrere Generationen hinweg perfektioniert wurden. Sie zeigen, auf welch vielfältige und raffinierte Weise die Römer mit den topographischen und klimatischen Besonderheiten sowie mit den politischen, militärischen und

sozialen Verhältnissen im Nordwesten des Reiches umgingen. Diese Methoden verbreiteten sich in ganz Europa und prägten damit einen Großteil der nachfolgenden Entwicklung in diesem Teil der Welt.